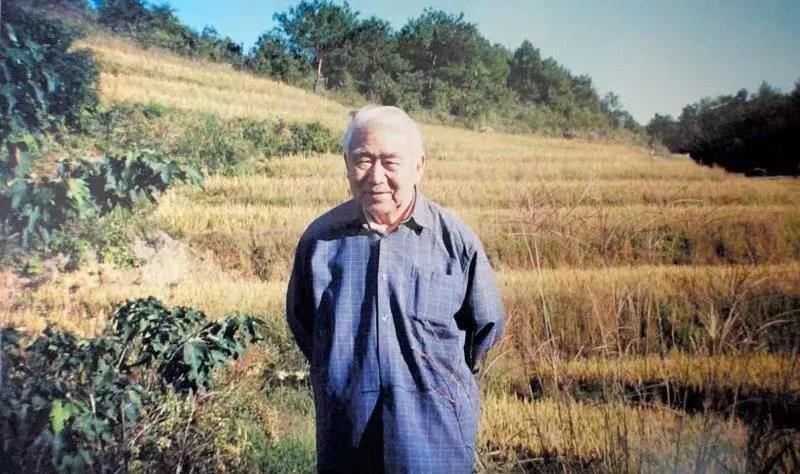

徐思俊:手术台上报效祖国

您当前的位置 : 漳州新闻网 2021-10-26 15:38 来源:漳州新闻网 责任编辑:林祎凡 说起漳州医疗界元老,很多人都会想起他——徐思俊,漳州市医院原副院长、外科主任医师。2021年,已是103岁高龄的他,被省卫健委宣传处推荐为福建省庆祝中国共产党成立100周年典型宣传线索候选人选。近日,记者走进漳州市医院,聆听这位百岁老人的往事。由于年事已高,徐老身体抱恙,目前于市医院疗养。为免徐老劳累,徐老的儿子徐守基、孙子徐立为我们讲述徐老的故事。 一技之长报家国 徐老原籍山东青岛。作为五四运动的发源地之一,青岛这座城市承载着无数中国人的痛,那也是一战期间亚洲唯一的战场。“我父亲每每跟我们提起那段回忆,都带着痛。明明是中国人的土地,却要被日本人侵占,中国的学生在青岛的海边玩耍却要被日本人驱赶。”当时就读于国立山东大学的徐思俊,不忍屈辱,南下福建,转学至福建医学院。也是在这里,他遇到了此生的挚爱冯彩珠。冯彩珠是漳州姑娘,两人毕业后一道回到了漳州。 “1945年毕业于福建医学院医疗系,于1949年11月参与创建了福建省第六专区人民医院(即漳州市医院前身),并任外科主任医师。从医60余年,主要从事外科、肿瘤科临床医疗、教学、科研工作,是医院普通外科、肿瘤外科的奠基人。”这段话记录于《漳州市医院院志》。徐守基转述父亲的回忆,当时协和医院的医生都跑了,处于停摆状态。人民医院的出现,军代表特别关心,向徐思俊直言“有什么需要尽管提”,并在地区经费较为紧张的情况下拿出一部分资金用以支持徐思俊开展工作。徐思俊把这笔经费花在“刀尖”上,拿出一部分资金到香港采购了最需要的医疗器械,还买了一本《手术图谱》。徐思俊早期的医疗事业,便是依据《手术图谱》结合自身的医疗知识开刀开始。

1953年,东山岛保卫战爆发。徐思俊作为应急医疗小组外科主刀医生,带领精干医疗队伍深入东山参与临时抢救。“这件事我父亲常常提起,他很高兴能凭借自己的能力为国家、为党做一点应尽之事,也算是了了一点‘科学救国’的心愿。”徐守基说。 三尺手术台护病弱 采访中,徐守基屡屡回忆起父亲的爱国爱党情怀,禁不住语带哽咽。“父亲教导我们最多的就是要爱国爱党,除此之外就是要敬畏生命,追求科学,男女同贵。”徐守基说,父亲的民族情结、家国情怀特别深,一直想通过自己的专业技能,在自己的岗位上报效祖国、服务人民。 为了更好地和病患沟通、了解病患需求,徐思俊勤学闽南语。他还常常教导同是从医的徐守基,病人不分贵贱,要懂病人的苦。专业方面要善于辨别常见病和罕见病,善于辨认常见病的特殊形式和多种病合并所出现的症状,如此方可少走弯路,更快接近疾病真相,让病人少受痛苦。

60载从医生涯中,徐老完成了大量的手术病例,被誉为“漳州第一刀”。其医德更是成风化人,备受医院同事和病患的敬重。漳州市医院原党委书记、院长马旭东曾在接受采访时介绍,徐老是我市医疗系统的元老,为我市的医疗事业发展做出了巨大的贡献,从医几十年救死扶伤,医德高尚,希望广大医疗从业人员能够传承这种精神。 医德家风传后辈 直到83岁高龄时,徐思俊仍在手术台上施展仁心仁术。这份对医学事业的热爱也影响了后代。 徐家祖孙三代中,从事医疗行业相关职业多达15人。漳州市医院血管外科副主任医师徐立回忆起爷爷徐思俊对自己的影响时说道:“爷爷生活简朴,对医学的热爱,对医术的研究精神一直潜移默化地影响着我们。尤其在医德方面,更是常常教导我们要对病患一视同仁,体察病患疾苦,尽力从根本上去治好病,减轻病人痛苦。” 走过百岁光阴的徐老是旧中国饱经屈辱的亲历者,也是新中国走向繁荣富强的见证者和参与者。他将毕生精力献给了漳州医疗事业,用自己的方式铭记党恩、报效祖国。 临走时,徐守基带我们来到徐老的病床前。“党组织派人来看你啦!党的生日要到啦,100年了!……”徐守基握着父亲的手,激动地说。徐老望着记者一行,抬手招呼示意。记者与其握了握手,心中满是对这位百岁老人的敬意。 记者:邹美玲/文 李立平/视频 图片由漳州市医院提供 |