一座亭子,一个故事

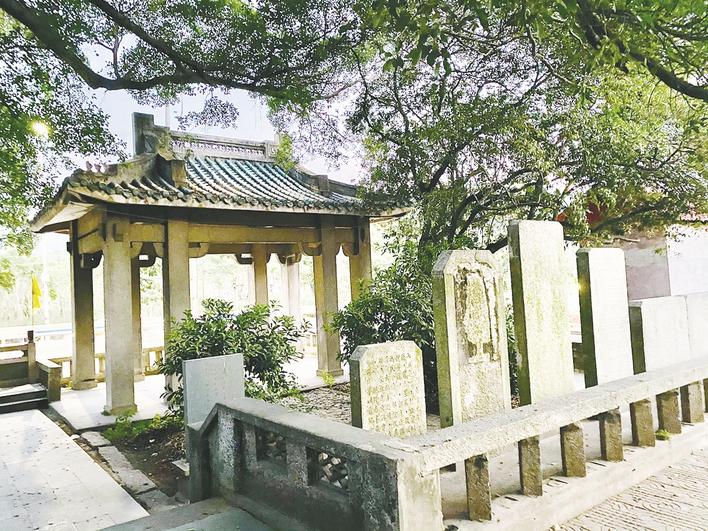

您当前的位置 : 漳州新闻网 2021-11-23 09:44 来源:闽南日报-漳州新闻网 编辑:肖颖婧 肖颖婧生活节奏太快,不妨停下脚步,走进漳州的亭子,听—— 一座亭子,一个故事 亭者,停也,人所停集也。亭,在旅途中是令人驻足流连的角色。千山万水,道阻且长,且行,且停。 从周代起,亭这种敞开式的建筑就出现在往来必经之路旁,供行人休息、乘凉或观景。慢慢地,亭的功能发生了很大的变化,观兵、讲学、避暑、迎饯、游宴、祭祀、贮水、庇护、风水、待渡、流觞、象征、纪念、观瞻等皆可。可以说,亭子是看似无实用价值但又功能齐全的中国建筑。 及至秦汉,亭从其具象的外观延伸出“适中、正当”的含义,甚至横跨了建筑和政治两界,衍化成了一个行政级别。拿刘邦的故事来说吧,刘邦发迹前曾是“泗水亭长”。秦汉设郡、县、乡、里、亭。亭最初只是一个军事交通机构,负责交通使者的接待和住宿以及官府公文的转交,这和亭子常设在交通要道有关。后来,亭成了保卫治安的机构,亭长类似于一个中小行政村的派出所所长,没有品级,不入编制,但有几个下属。刘邦便是从亭长起步,结交萧何、曹参、夏侯婴等人,拉起了一支大军,直至登上权力之巅。 到如今,当代人眼中的亭多是取景框中的聚焦之点,构图中的点睛之笔,看似寻常却不可或缺。也许你去过很多地方,访山、涉水、登楼、拜阁,满心期待,毕恭毕敬,但从不曾过多留意身边的小亭子。今天,就把目光集中在漳州的亭子上,讲一讲它们含蓄内敛却平添意趣的故事。 在通透的亭子里看见通透的灵魂 赵珮与长泰却金亭  却金亭内景 王文强 供图 《红楼梦》中有一桩公案,就发生在亭子里。宝钗扑蝶路过滴翠亭,在亭外听见小红和坠儿说话,内容是小红和贾芸交换手绢——“定情信物”。私订终身在当时的语境下是禁忌,小红便把窗户都打开,免得让人都听了去。此时躲在窗下已听个八九分的宝钗避无可避,只好以“在河那边看着林姑娘蹲着弄水儿呢”为由,使了个金蝉脱壳之计。 滴翠亭四面俱是游廊曲桥,盖造在池中水上,四面雕镂格子糊着纸,还是一处两层的建筑。且不说宝钗是何用意,把黛玉和这隐晦的秘密扯在了一起。只因这桩公案,滴翠亭倒是在“亭史”上留下了浓墨重彩的一笔。 亭一般为开敞性结构,顶上飞檐燕尾,四面却没有围墙。透过这样毫不避嫌的建筑,看得见四方风雅,自然也包不住秘密。 在漳州长泰,也曾有一桩发生在亭子里的往事,不过,这故事尽显一代名流光明磊落的人格魅力。 古时,亭是官道上标配的停留之所,是迎接新官上任的起点,也是送别旧吏的终点。自长泰城南行五里,路过一条蜿蜒小道,在龙背山与狮山之间的坡顶,可瞧见一座长方形石木结构的凉亭,人称却金亭。亭子坐东南朝西北,八根合抱石柱承托一方青瓦亭顶,经过修葺后更显精神气十足。却,取推辞之义;却金,是不纳百姓财货,两袖清风。 明正德十年(1515年),浙江嘉兴人赵珮到长泰当县令,任上在告诫百姓耕读勤俭、修身养性、遵纪守法的同时,发誓自己绝不贪墨容私。县令一任三年,赵珮上京述职,在五里亭送别时,百姓“按惯例”凑了数十两银子给他做盘缠,没想到他分文不取。人们心想,赵珮不接受或许是担心还会回来续任不好意思面对百姓,也就作罢。三年后,赵珮第二任期满即将赴京,还是在这长泰与龙溪交界处的五里亭,老百姓奉上了数倍于前的盘缠,赵珮依旧分文不取,且态度更为坚决。这下老百姓真的被他两袖清风的气节所感动,把五里亭改称却金亭,将赵珮却金的故事流传了下来。 却金暮夜,是中国文人精神中常见又可贵的一种,起源于《后汉书·杨震传》中的故事,梗概是有地方官在亭子里给东莱太守杨震送钱,还说天黑谁都不会知道的。杨震摆摆手反驳:“天知,神知,我知,子知”。其实,中华大地上不乏却金亭,漳州却金亭仅是其中之一。但这份气节难能可贵,它能以亭为载体流传弘扬,对奠定乡里良好公序民俗、震慑大小官员有不可忽视的意义。 在挣扎的战争中照见人性的挣扎 贾似道与龙海木棉亭  木棉亭 张 晗 摄  木棉亭石碑诉说着历史 张 晗 摄 说到这儿你会发现,亭子是传奇故事发生的集中地之一。在漳州龙海九龙岭下、九湖木棉村,一座毫不起眼的亭子下,也曾发生过一件慷慨激昂的大事——南宋权臣贾似道殒命于此。 贾似道年轻时以门荫入仕,登进士第时,姐姐已经是宋理宗的贵妃了。出身名门的贾似道游手好闲、风流不羁,但凭着聪明才智和家族荣宠一路平步青云,鄂州之战抗击蒙古大捷后获赐卫国公与少师,至此走上专权道路,累官右丞相,封太师、平章军国重事。时间来到南宋德佑元年(1275年)初,元军南侵,攻陷鄂州,贾似道身为宋廷军事长官被迫迎战,暗中求和。交战后,宋军水陆主力全军覆没。贾似道预先坐小船逃到扬州,不敢面君,消息传回朝廷后,朝野大哗,群臣上疏请诛贾似道。朝廷不允,革其职谪为高州团练使,往循州(今广东惠州东)安置以作权宜之计。 当时奉命监押贾似道南行的是一名县尉叫郑虎臣,据说他是贾似道政敌精心挑选出来的勇士。途经漳州木棉庵时,郑虎臣屡讽之自杀,在路上已经生病的贾似道不听,遂杀之。 历史并不总是非黑即白。当我们回首千年去看贾似道的一生,有功有过,皆有评说。只是当时朝廷局势急转直下,元军进犯压力巨大,官民与宿敌的愤懑无处宣泄,战败逃遁、最终失势的贾似道不得不在贬谪的路上付出了生命的代价。 后来,明代抗倭名将俞大猷在木棉村立石碑纪念,现存的石碑是清朝乾隆年间龙溪知县袁本濂重立的。碑的旁边立一诗碑,刊刻明代人王肇衡七言绝句一首:“当年误国岂堪论,窜逐遐方暴日奔,谁道虎臣成劲节,木棉千古一碑存。” 1936年,人们在碑前建长方形八角石亭一座,称“木棉亭”,为石碑遮阴挡日,也让这个地方更显眼了一些。 以风格碰撞的亭子纪念思想碰撞的年月 北伐军与芗城中山桥亭  中山桥亭 张 晗 摄 上述木棉亭是一座八角亭,当然,亭子形状多,并不拘于八角一种,还有六角、圆形、长方形等多种形状。 漳州多见六角亭和八角亭,大小不一,各有精巧之处。随着时间的流转、中西文化的碰撞,亭子的长相也开始与时俱进,沾上了历史的血色,成了时代嵌入大地的印。 中山桥亭,原是为纪念中山桥重修所设。和漳州一众亭台不同,中山桥亭为典型的欧洲新古典主义建筑风格,典雅古朴、端庄大方、细部丰富。亭高9米,底径5米,平面呈六角形,亭边各有四级台阶,有6根罗马式圆柱,顶托六棱锥尖顶屋面,锥尖设有风向标,奉中六角巨柱,东西两面刻有中山桥三个大字,其余四面刻有何应钦所书《重建中山桥记》,大体记载重修缘由、工程用料等内容。 漳州的中山桥,是全国首座命以中山先生之名的桥梁。原来的浮桥始建于宋绍兴年间,后改石桥,是漳州城通往九龙江西溪南岸的重要道路。历经岁月洗礼,中山桥几番兴废,于1925年始用钢筋水泥改造,由漳州著名的教育家、实业家、孙中山先生的追随者孙宗蔡先生主持重建,初定名“南薰桥”,次年秋落成时,适逢北伐军入漳,遂改名“中山桥”。 1924年,第一次国共合作形成。1925年,在广州成立国民政府,建立国民革命军。1926年7月,在全国人民迫切要求和中国共产党的影响与推动下,国民革命军在广州誓师北伐。1926年国民革命军在闽粤边境获胜后,以何应钦为总指挥,乘胜追击,于11月7日攻克南靖,8日进占漳州。中山桥亭就是在这个特殊的历史背景下立的,亭上还留下了何应钦的字。 当时,人们高唱“打倒列强,除军阀!国民革命成功,齐欢唱!”,打倒帝国主义支持下的北洋军阀的反动统治,完成国民革命,实现国家的独立和统一,是全国人民的民心所向。但是,直到孙中山逝世,这个愿望也没有能够实现。 时光不居,时节如流。中山桥是全中国第一座以孙中山命名的大桥,有着深远的历史意义。如今,中山桥及桥亭经过修缮后,恢复了1925年的原貌,可供市民通行,曾经倾斜的桥亭也被扶正了,成为市区一处观光点。 当然,漳州说得上名的亭子并不止这些。比如龙文云洞岩还有一处仙石亭,始建于宋代,四方形,由花岗岩以榫卯结构拼接而成,构造严谨,端庄秀美,有很高的建筑艺术价值;如南靖靖城宝珠岩有座道原亭,始建于明洪武年间,三层六角,亭侧有周濂溪祠供奉《爱莲说》的作者、宋代理学家周敦颐;位于漳州古城内的漳州文庙还有一处敬一亭,是四方亭,歇山顶,是清代石木结构亭,当时是士人学子讲经论道的地方。 还有一些亭,虽名号是“亭”,但早已超脱了这种建筑形式的束缚,成了一个地名。比如漳州芗城区有东桥亭、西桥亭,坐落在修文路东西两端、骑跨壕沟的梁式石桥之上,以往人们习惯在桥上盖个小亭子、立个小佛龛以作往来人祈福之用,当然,发展到现在,东桥亭、西桥亭已经是两座标准的寺庙了。 闽南日报记者 张 晗 责任编辑:周燕芬 |