缘来如此③|潘新:用漳州老球迷们“最熟悉的声音”讲述女排故事

2020-06-07 11:06 来源:

漳州的老球迷应该都记得,当年每次女排在漳州比赛,现场的广播常常都会传出一个男子的声音。有时宣传文明看球,有时介绍场上队员的情况,局间休息的时候他还会点评一下赛场的情况。那么,这个让漳州老球迷们倍感亲切的“最熟悉的声音”究竟出自谁?这个充满磁性的好听声音就出自国家一级排球教练员、裁判员,原漳州人民广播电台记者、现任厦门大学嘉庚学院副教授的潘新。从排球教练员、裁判员,到新闻工作者,再到大学教授,在潘新丰富的人生经历中,与“中国女排”有着难以割舍的深厚缘分。日前,记者就此采访了潘新,听他讲述他和中国女排之间的那些故事。

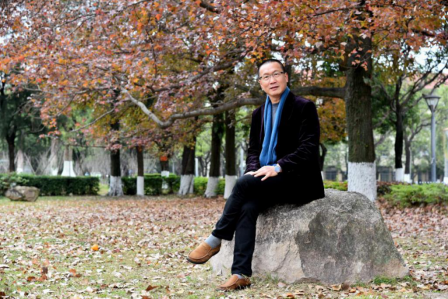

潘新现任厦门大学嘉庚学院副教授

幼时与排球结缘一往情深情系女排

“从小我就特别喜欢排球。小学五年级便进入少体校训练排球,初中进入省少体校,后来又进入省体工队。”说起自己和女排结缘的经历,潘新记忆犹新,他告诉记者,1973年,年仅13岁的他在漳州市少体校训练排球,当时体训基地刚刚建成。说是体训基地,其实当时就是一座用6个三合土建造的临时室内训练场,也就是后来人们提起女排精神常常会提及的“竹棚馆”。每年冬天,都会有来自全国甲级女排的12支球队来此冬训。当时潘新他们的训练场地就紧挨着竹棚馆。小小少年的他,每天都用羡慕的眼光“围观”着女排姑娘们的训练。这就是潘新与中国女排最初的缘分。

1985年,担任漳州少体校排球教练的潘新在体训基地的留影

1983年,潘新从省体工队退役后,回到了漳州,担任漳州少体校的排球教练。

潘新带训的漳州少年男排在体训基地合影他带领小队员训练的场地,就是由竹棚馆改造建成的3号馆。每当女排进行教学比赛或举行公开比赛,他常被抽调去当裁判员,跟女排的接触逐渐多了起来。

“1996年,我调入漳州人民广播电台,成为一名新闻工作者。当了记者以后,我更是格外的关注女排和训练基地,写了不少跟女排训练基地有关的报道。”潘新深情地说,“现在我虽然在厦门大学嘉庚学院任教,但家仍然安在芗城。我对漳州女排训练基地的缘份一直保持着,还是一往情深。”

潘新与队员们在体训基地的1号馆

他是漳州老球迷们“最熟悉的声音”

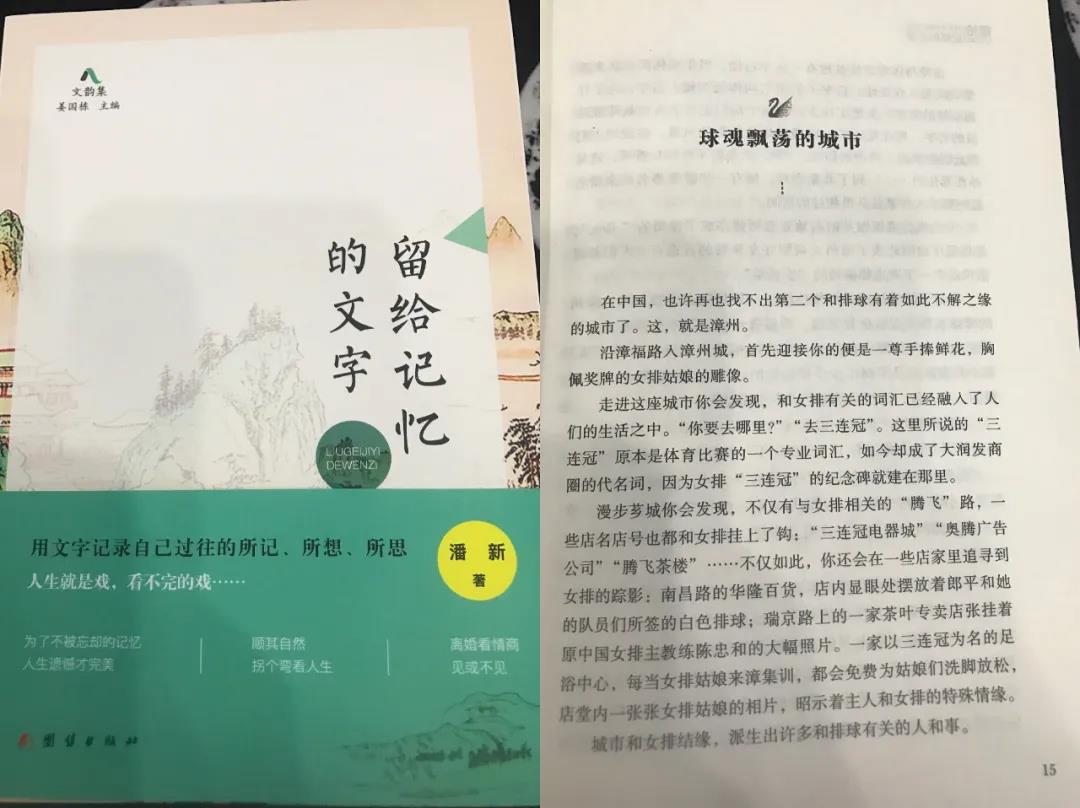

十年的记者生涯,也是潘新难以忘怀的一段经历。在这段时间里,他用另外一种方式,不断地记录着、宣传着女排精神。“我记得有几次重要的比赛,漳州电视台和福建电视台进行了现场直播,我受邀担任直播解说。这些都是我最难忘的宣传女排的事情。”潘新笑着说,“直到现在,有时偶遇一些老球迷,还会提起我当年的广播宣传。”“至于文字宣传方面,我觉得最引以为傲的是曾经写过一篇以女排为主题的散文《球魂飘荡的城市》。这篇文章记录了一座城市与女排结下的不解情缘,收录到了我最近出版的新书《留给记忆的文字》。”

潘新新书《留给记忆的文字》收录主题散文《球魂飘荡的城市》

几十年来,潘新与中国女排之间的故事有不少。采访中,他还分享了自己与陈忠和教练之间的友谊。“说起来,陈指导是我的师兄,他大我3岁。少年时,我们都是当时龙溪地区少体校排球班的队员,后来我们都进了福建省体工队。”潘新说,“从他被调去当袁伟民教练的陪练,到后来成为奥运会的冠军教练,我们都一直保持着联系。我记得我珍藏的第一个女排签名排球,就是通过他获得的。我非常敬佩他的为人:谦逊,温和、真诚,隐忍,执着。”

“永不言败”的女排精神受益终身

刚刚闭幕的第十三届全国人大三次会议上,中国女排国家队队长朱婷在代表通道上用16字概括了“女排精神”:“祖国至上,团结协作,顽强拼搏,永不言败”。“我个人感触最深的是‘永不言败’这四个字。”说起对“女排精神”的理解,潘新说,“了解中国女排的人都知道,从1981到2019年这38年间,虽然中国女排在世界上的排名都比较靠前,但并不是一帆风顺。期间她们经历了袁伟民、陈忠和、郎平等三任教练的黄金高峰期,也经历了四任教练的低谷期。特别是雅典奥运会夺冠后,中国女排陷入了长达12年的低谷期,有时连一些弱队都输得毫无还手之力。但是,女排之所以受崇敬,就是她们不管身处顺境还是逆境,始终没有放弃,一直在积蓄着崛起的能量。这种不服输的精神,我认为就是女排精神的精髓,它对我们每个普通人都有着深刻的启迪:人生不可能都是充满阳光,重要的是,要有跨越逆境的勇气和信心,才会风雨过后见彩虹。”

2001年潘新采访女排队员的合影

期待漳州“中国女排娘家”基地项目建成

“中国女排娘家”基地项目建设在即,对于这个项目,潘新也用实际行动来支持项目的建设。“巧的是,我父母的一套老房子这次也属拆迁对象。我们三个兄弟在第一时间就向征迁办签定了协议,我们想用实际行动来支持这个项目的建设。”潘新说,在中国,真的找不出第二个与中国女排有着如此深厚联系的城市了。期待着三年后,随着这个项目的建成,“中国女排娘家”成为漳州一张烫金的新名片。

届时全国各地的人们,乃至全世界的人们,只要来到中国、来到福建,就会想起在漳州,有“中国女排娘家”这样一个基地,就会来到这里体验中国女排的精神。可以预见,这个项目不仅传播了女排精神,而且将带动了漳州的旅游文化产业。这是一件非常有意义的事情。