缘来如此⑦|原漳州体训基地主任钟家琪:为女排插上“腾飞”的翅膀

2020-06-25 19:10 来源:

17年的体训基地主任工作生涯,近40年与排球打交道。

他是原漳州体训基地主任钟家琪。

今年5月,钟家琪搬离了漳州体训基地职工宿舍,他整理了那段难忘的岁月,说给我们听。

给女排姑娘更好的“家”

39年前,中国女排第一次夺得世界冠军,作为中国三大球比赛的历史性突破,从这里,中国女排便开启了“五连冠”的辉煌篇章。一次又一次的涅槃重生,让中国女排成了顽强战斗、勇敢拼搏的代名词,而“冠军楼”是这段经历中,不可或缺的一环。

关于这座拔地而起的白色建筑——“冠军楼”,钟家琪记忆犹新。

“运动员睡的是集体铺,没有独立卫生间,晚上上厕所,还要经过一个长廊。”钟家琪说。时任中国女排运动员的郎平,就在一次夜里起来上公厕时冻感冒了。

听闻运动员感冒,钟家琪连忙从福州赶回漳州。“我和大家商量,把职工宿舍推迟三年建设,先把这部分钱用在改善女排国家队住宿上。”钟家琪说,“在这之前做好思想工作,鼓励大家发扬风格,先国家后个人,先女排后职工。”

1986年,女排姑娘们终于有了自己的宿舍。这座建筑就是现在的“冠军楼”。

胜不骄败不馁,“冠军”再“腾飞”。1992年,中国女排在巴塞罗那奥运会仅获第7名,未能小组出线。为了激励女排姑娘不气馁、再腾飞,一座面积达7000平方米的中国女排腾飞馆开始兴建。

然而当时国家经济依旧困难,腾飞馆工程盖到一半出现了资金没法后续的问题。

正值时任漳州市委书记的童万亨到基地调研,钟家琪便将此事情及时反映。第二天,童万亨召集各县县长到基地开工作会,就这个问题达成一致。

后来,修建腾飞馆缺的500万元由各县分担,发动捐款。腾飞馆最终实现了“腾飞”。

“在低谷的时候,我们不因为女排低谷放松,抓紧把腾飞馆搞起来。”钟家琪说,“我认为不管怎样,女排的精神始终还在”。

1994年,中国女排腾飞馆落成。目前,该馆已经成为漳州市的标志性建筑和旅游胜地。

打造专属的“女排菜谱”

漳州体训基地不仅有给女排姑娘们的专属建筑,更是有独家定制的“女排菜谱”。

1978年6月,阔别体委14年的钟家琪被寄予厚望,回到漳州体训基地担任主任一职。“三大球不翻身,死不瞑目”新中国体育奠基人贺龙元帅的期望牢牢刻在了钟家琪内心。

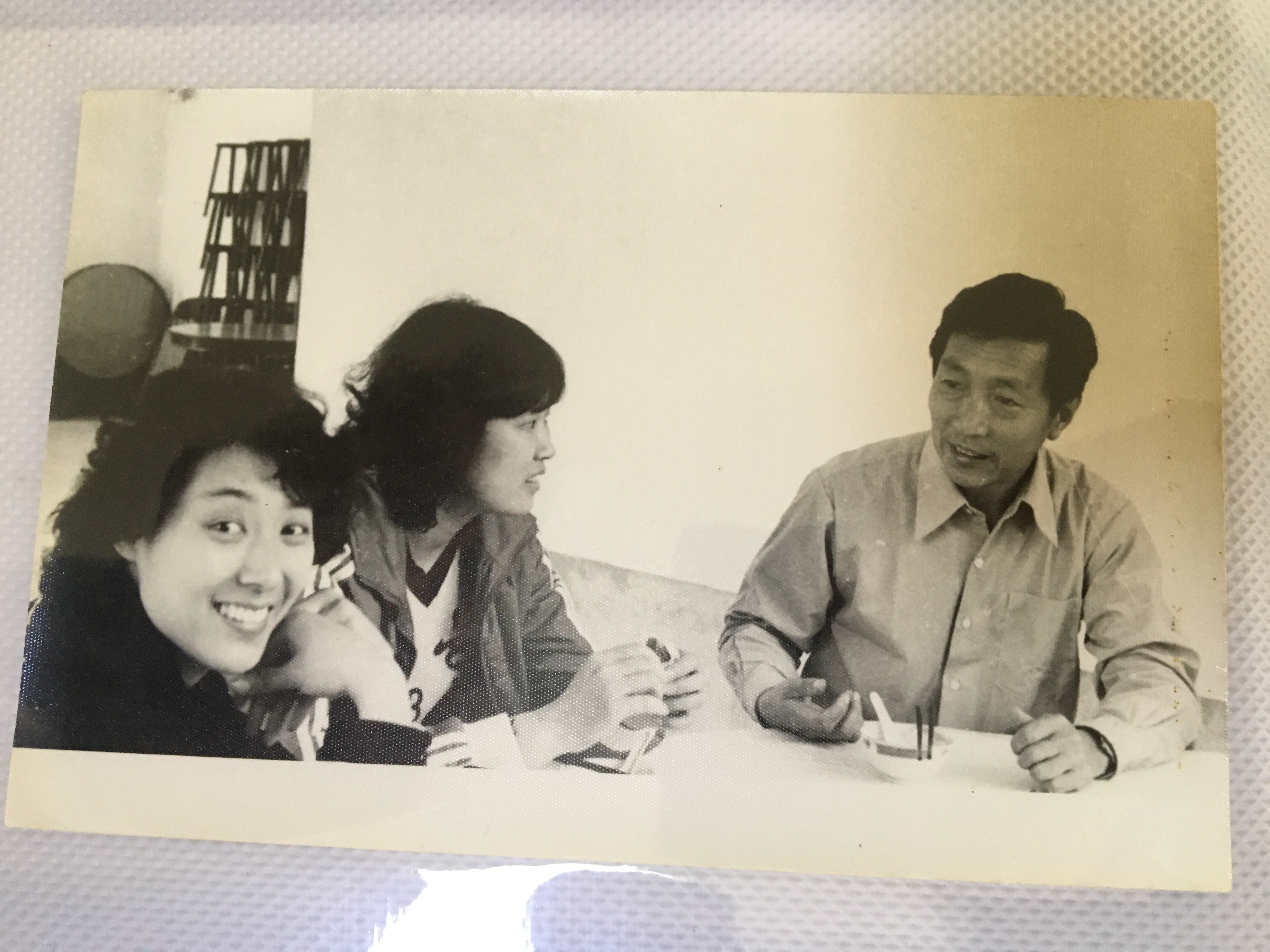

当时,中国女排刚刚重新组建一年多。“怎么样能够使运动员能够吃得好、吃得满意,接受大运动量训练能够有充分的营养保证,还能够练得越来越好?”曾有运动员经历的钟家琪感同身受,并时常观察琢磨。

转变职工观念成了首先要做的事。

运动员训练不结束,后勤岗位不下班。钟家琪组织基地炊事人员,后勤厨房工作人员到场地看运动员苦练。运动员不怕摔、不怕苦、不怕累的精神,深深地影响着工作人员,也改变他们的态度。“一直坚持到他们最后一个训练结束,我们才开始收拾。后勤人员要从根本上转变服务态度,提高服务质量。”钟家琪说。

职工们的服务态度虽然转变,但新的问题出现了。

运动的疲惫让体能大量消耗的运动员毫无胃口。“运动员训练下来,满身大汗,甚至只想喝酸菜汤。但这并不能保存体力,保证训练质量。”钟家琪说。如何提高烹调的水平、烹饪技术,确保菜品的多样性,成了摆在钟家琪面前一道实际的难题。

抓培训、抓岗位练兵。“首先从提高炊事员的技术水平入手,女排在这里训练时,我们就请师傅来教学或者派炊事员出去进修,同时,开展等级考试,提高烹调技术。”钟家琪说。

后来,漳州体训基地出了一本有名的菜谱,菜式能做到每周七天不重复。

大胆尝试、多番实验。在改进训练伙食方面,漳州体训基地还在保证收支平衡的基础上,成为全国第一家实行自助餐的体训食堂。

用一生诠释女排精神

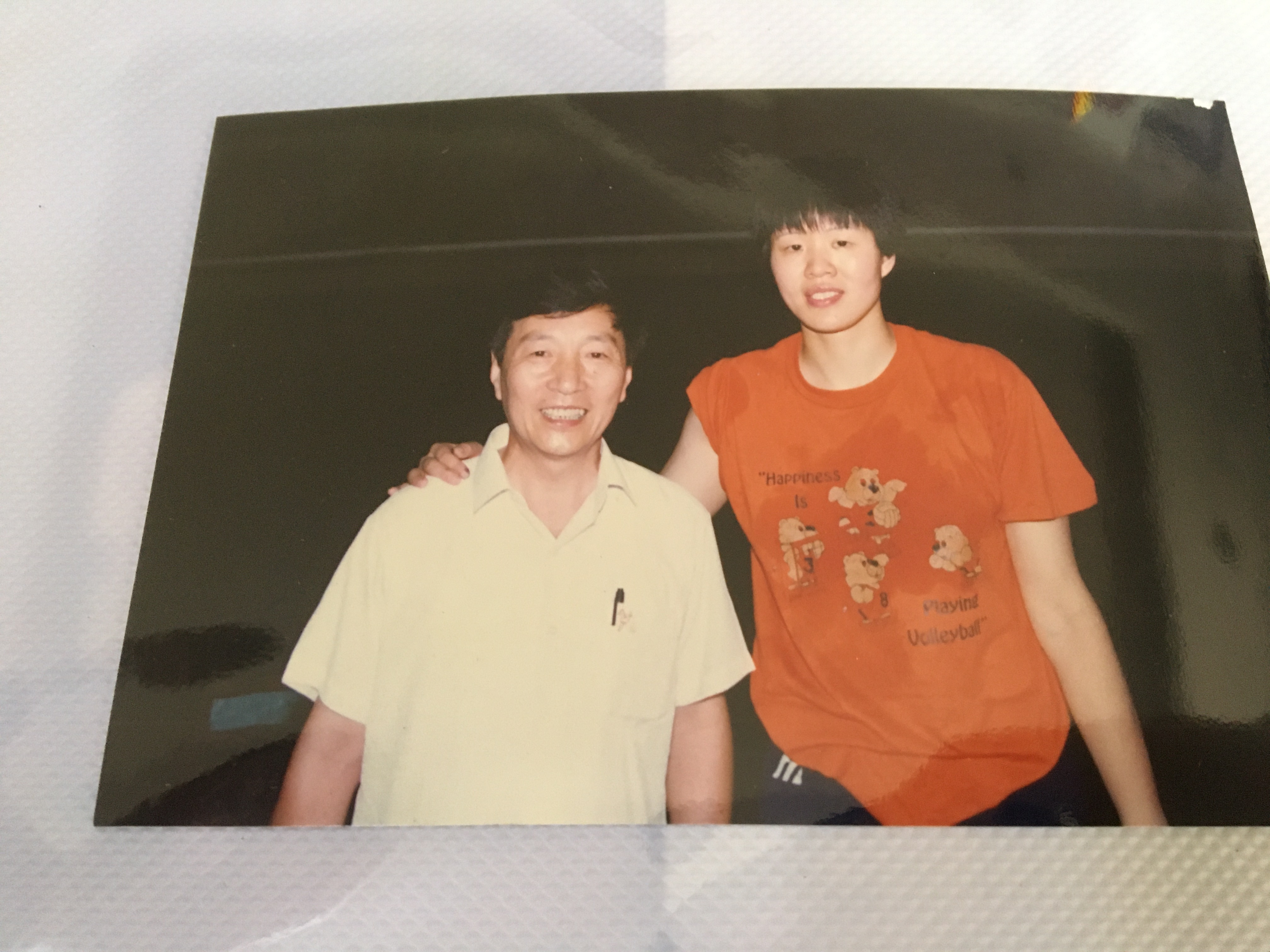

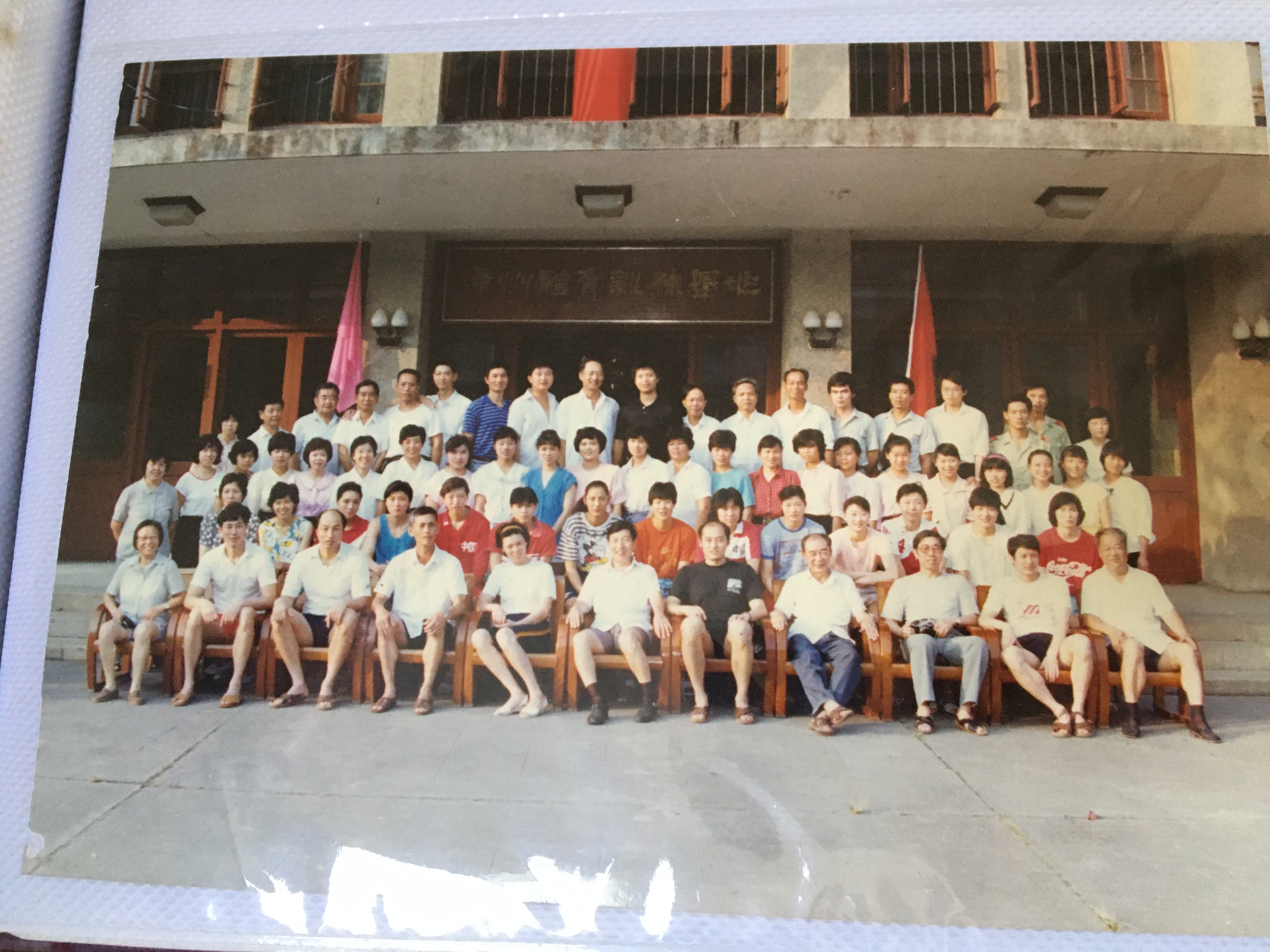

退休后的钟家琪,闲暇时经常去腾飞馆担任讲解员。每当女排来集训时,他会拿起相机记录下这些宝贵的画面。

珍贵的影像资料,不仅记录了女排在训练场上挥洒汗水的艰辛,也成为了现在传递女排精神的重要载体。

“当时没有相机, 1994年有位台胞送了一台相机给体训基地,我们才开始记录。”钟家琪说。

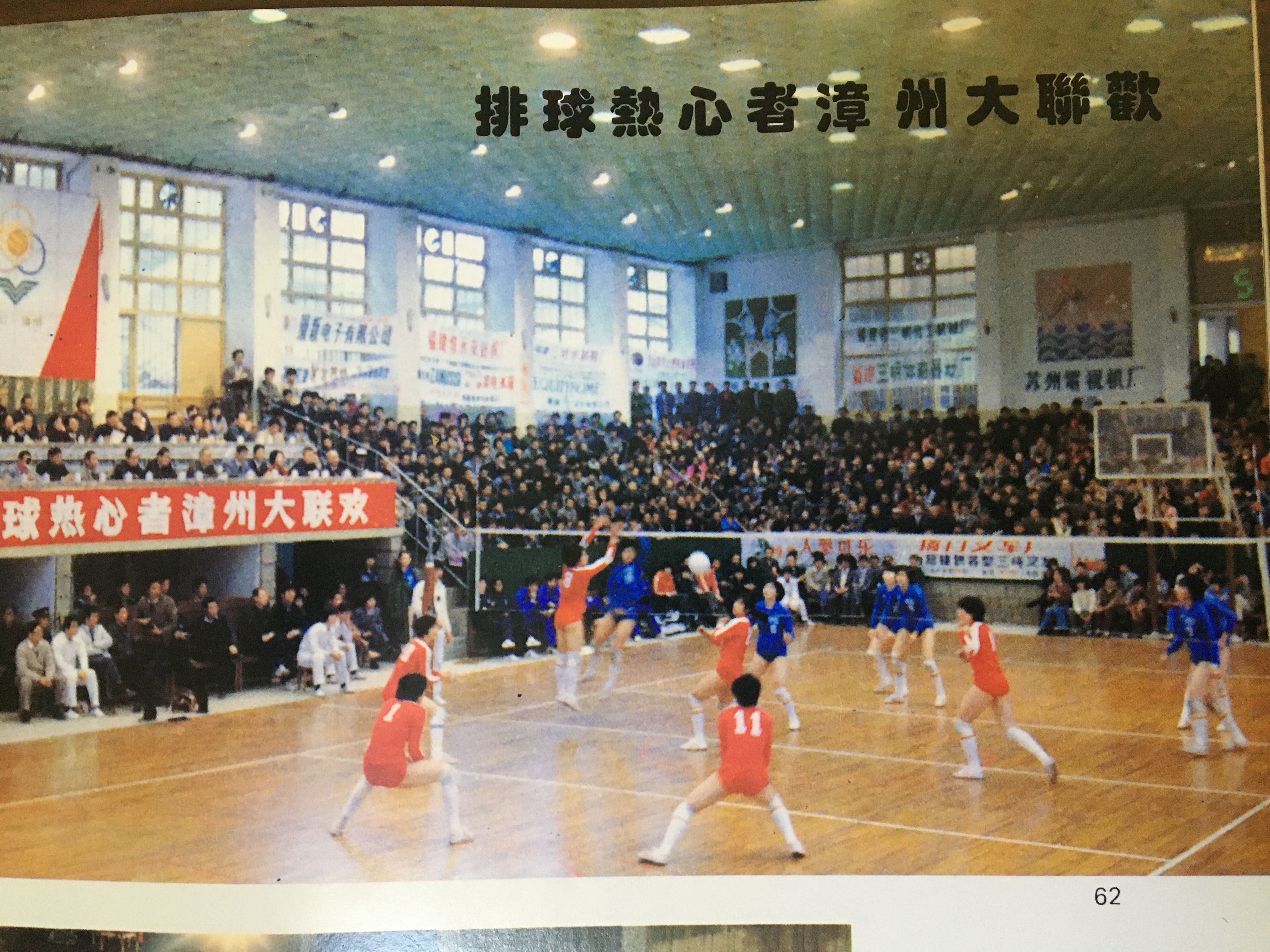

钟家琪告诉记者,早期女排冬训时会组织公开课。那时,漳州百姓家里没有彩电,看排球成了漳州老百姓的一大爱好,所以公开课就把女排这种艰苦奋斗的精神展现给观众。

1959年,25岁的钟家琪成为漳州第一任体委主任,当时他发现,漳州群众喜爱排球这个传统项目,便派人到广东台山学习,还组织专家编了一套小排球比赛规则、小排球场地规则。

在这个基础上,漳州产生了一批小学排球尖子,这些人到后来成为了中学生排球骨干。这支队伍参加了从福州到上海,从上海到沈阳,整个华东到东北的所有中学队比赛,全面获胜。

“女排的根本精神就是振兴中华。培养排球运动员从小抓起,也更有底气。”钟家琪说,“不论是场地工还是洗碗工,各行各业都可以跟国家荣誉紧密联系,我这份工作虽然平凡,但我可以为国家出力。”

岁月更迭,如今的漳州体训基地,物质条件与上个世纪七八十年代已是天壤之别。女排队员的训练方式方法也更系统化、科学化。“女排对中国人的影响力早已超过体育本身,女排精神也超越了体育范畴,激励着全体中国人民不忘初心,砥砺前行。女排精神永远不会过时。”钟家琪说。

记者 王心如 沈小琴 王鹏程

部分图片由受访者提供